主要索引標籤

末世論與基督徒烏托邦: 祂的真理正向前邁進!

引言

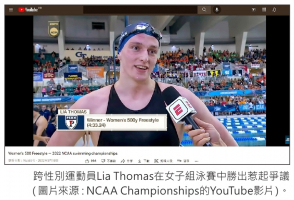

同運議程LGBT+ Agenda (2022年4月)

承繼自席捲全球的西方性解放浪潮,其推動性文化改革的核心意識是:任何性傾向和性別身份都是天生、正常、不可改變及道德正當的。透過一步一步滲透文化、教育和法律,它強制異見者消音,並瓦解「性別、婚姻、家庭」等倫理價值。

全球

《夢想期限tick, tick... BOOM!》

Jonathan還有一個星期就到30歲生辰,眼見身邊好友在事業上都有點成就,而他卻仍在音樂劇創作及事業的路途上掙扎,所以,他以30歲生日作為自己夢想的一個期限。他盼望作品能獲人賞識,就在生日前夕,他的音樂劇作品Superbia獲得了一次展示作品的機會,但他還有一首歌曲未完成,他因缺乏靈感而遲遲未能動筆。

四面受疫,卻不被困住——堂會及機構在疫情下面對的需要和事奉機遇

面對疫情的變化起伏和社會的困境,不同的人有不同的需要,街坊、一些正接受服務的受眾以至教會的弟兄姊妹,都有迥異的需要,教會及機構可以如何回應?2022年2月22日,本社舉辦了「明光社25週年呈獻系列:四面受疫,卻不被困住 ——堂會及機構在疫情下面對的需要和事奉機遇」網上講座,邀請了工業福音團契總幹事歐偉民博士、

誰能救我脫離這煩死的疫境呢?

第五波新冠肺炎疫情爆發至今,已有過百萬港人確診,九千多人離世,不少市民都活在徬徨無助的處境之中,除了害怕自己和家人感染外,也擔心家中的物資是否充足,內心記掛著親人,卻不敢前往探望。假如出現病徵,又不知應否到急診室求診;若不幸確診,又害怕要送往竹篙灣等隔離設施,居家隔離又擔心傳染給家人。

從《盲婚試愛》看關係建立

媒體上有不少以戀愛交友為主題的真人show,如美國、英國的《慾罷不能》系列(Too Hot To Handle)、日本的《雙層公寓》系列、韓國的《單身即地獄》等等。這類節目總會以「配對」為目標,製作人會安排互不認識、參與製作的男女,在鏡頭前共同生活,看看他們能否擦出愛火花。

教會不能忽視的牧養群體:離婚再婚人士

根據政府統計處2021年資料,每千名人口計算的粗離婚率由1991年的1.11人上升至2019年的2.82人,離婚判令數字在1991年至2019年間上升了2.36倍,由6,295宗大幅上升至21,157宗,與此同時,再婚數字也不斷上升,由1991年的4,892宗、5803人大幅上升至2019年的15,832宗、23,821人,按宗數計上升了2.24倍,按人

被遺忘權與不能遺忘的知情權

互聯網原是一個讓公眾自由分享、上下載及瀏覽資料的開放空間,因著其公開性,網民上載的內容可能牽涉他人的事,或與公眾利益相關的資料,網絡媒體亦會把報道文章、短片等上載。可以說,那是網絡上的言論自由、新聞自由,當中的資料不應隨意被禁止上載及刪除。