當我們仍然活在「人口販賣很遙遠」的錯覺時,一群有心人已在柬埔寨努力回應人口販賣的議題,她們就是基督豐榮團契。

人口販賣問題猖獗 領受異象服侍

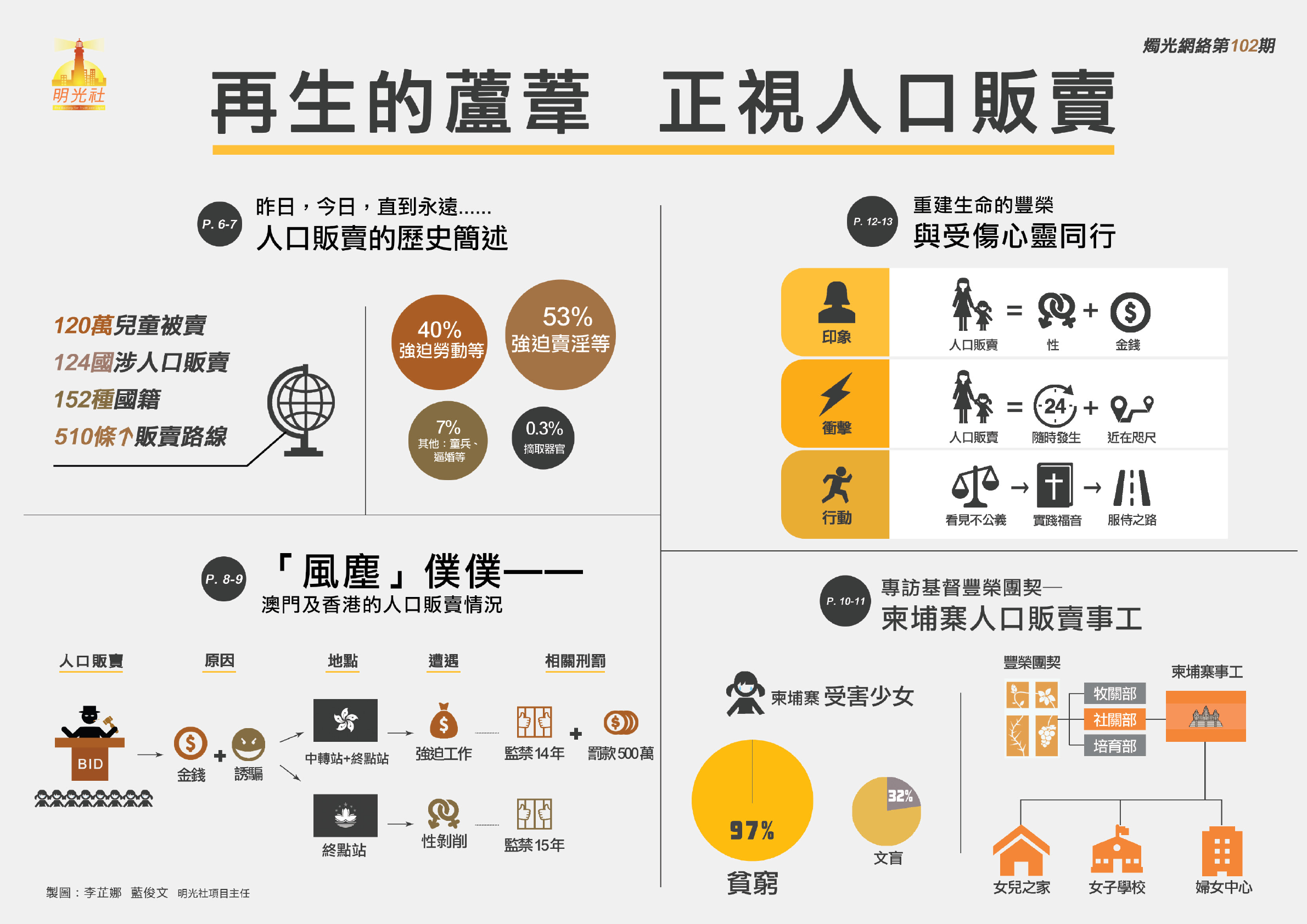

基督豐榮團契於2001年成立,其宗旨是幫助女性恢復在基督裡尊貴的形像,活出豐盛的生命。基督豐榮團契分為牧關、培育與社關三個部門,而屬於社關部的「柬埔寨豐榮事工」是今次專訪的焦點,我們訪問了基督豐榮團契會長吳淑儀女士,讓我們一起了解她們如何在柬埔寨服侍一群人口販賣的受害女性,幫助這群女孩子活出豐盛。

人口販賣包括被賣為勞奴、性奴、童工/童兵等。據美國國務院在2013年的人口販賣調查報告,全球每年約有二百萬到二千七百萬人口被拐賣,其中80%是婦女或女孩,被逼淪為性交易與性剝削的受害者。

柬埔寨的婦女部部長Madam Ing Kantha Phavi 在2012年接受訪問時說:「我國每年有逾數百名女孩被賣進妓院,被迫成為性奴隸,她們遭受各種各樣的虐待與折磨,過著像畜生般的生活,更令人心痛的是,她們多數是被親人販賣的!」

豐榮團契的負責同工於2010年正式開始柬埔寨豐榮事工,將服侍地區定位在柬埔寨,因為當地是全球人口販賣問題 (特別是逼娼與性販賣) 最猖獗、最嚴重的地方之一,她們希望針對性別不公而策動整全福音事工去服侍世界上受欺壓、受剝削、受凌辱的弱勢群體。

喚醒認識性剝削 實踐基督真愛

豐榮團契的目標及定位十分清晰,透過籌辦豐榮女兒之家,希望喚醒教會及社會對性侵犯與性剝削的認識及關懷,並社會人士親自伸出援手去擁抱這群受性摧殘或高危成為性販賣的稚齡女孩。該機構又在2014年興建豐榮女子學校,除了希望透過教育令貧困家庭的女孩得到學習的機會,更希望達到抗衡及預防人口販賣的長遠果效。

校舍期望在2015年7月底落成;她們更會向社區開放校舍,拓展「豐榮婦女中心」,希望令社區進一步關注性剝削的情況。

要扭轉柬埔寨人口販賣的情況絕不是易事,特別是在柬埔寨的文化背景及生活環境影響下,要改變當地人的觀念極之困難。柬埔寨人民於七十年代末經歷了黑暗的屠殺與高壓統治,處於極度貧富懸殊的狀態,受教育的機會極之寶貴;再加上「男為金、女為布」的傳統概念,更加促使性別不公的社會文化,令女孩的價值極其低賤。不少家庭為了賺錢甚或維持生計,會把家中的女孩賣給人口販子。根據柬埔寨2005到2006年的「非政府組織聯合統計研究項目」的數據,97%受害少女是由於貧窮因素而遭受販賣與性剝削,而這些受害女性中,文盲的比例亦高達32%。

恢復尊貴形像 活出豐盛生命

豐榮事工的同工明白到只是單純為受害女孩提供住處並不足夠,於是針對女孩所面對的現況作出實際回應:

豐榮女兒之家運作了四年多,為受到性侵與性剝削的受害者提供一個安全、讓生命重新開始的溫馨家園,同工會陪她們同走一段身心靈重獲新生的復原路。除信仰與心靈關懷及教育培訓,那裡更包括生活照顧、醫療及心理創傷療癒、法律扶助、職業訓練等等,達到全人治療與身心靈的重建。

為抗衡並預防人口販賣,更重要是讓女孩有獨立生活的能力,故此學校必須為她們提供教育。學校希望透過全人教育,讓貧困家庭的女兒獲得「徳、智、體、群、美、靈」的平衡發展,能發揮神賦予的恩賜,提昇教育程度並終身學習的能力。

由於柬埔寨重男輕女的文化根深柢固,學校希望藉著女孩在學校提高自立能力,令她們能夠與家庭和學校的鄰里,共同建立一個互相關心、彼此尊重、和睦合作的社群,以減少女孩被賣的情況,並讓人重新正視女性的價值。

除了為當地受害女孩提供宿舍及教育機會,豐榮事工亦有較長線的計劃,包括:鼓勵與培訓女孩成為未來的事工領袖;提供職訓就業機會,發展社會企業,並鼓勵基督徒商家在柬埔寨開設工廠, 為婦女們提供就業機會等。

不問服侍成果 播下盼望種子

全球看似開始關注人口販賣議題,然而在柬埔寨,人口販賣及性剝削仍以不同方式有增無減,而且被捕人數亦減少。豐榮事工的同工們看到這個情況,難免會有泄氣的時候,然而靠著上帝的恩典,即使事工再難,他們仍願意忠心服侍。

那些進到女兒之家的女孩,初時都表現出極度憤怒、憂慮、焦躁等嚴重心理問題;然而,在同工們及無數短宣隊員的悉心呵護及栽培下,讓她們嚐到了可能是人生第一次的關愛與溫暖,再加上眾代禱者的誠心禱告,今天這些女孩得以重拾自信。當中不少亦已接受了主,體會自己原是按神的形象被造。她們得以恢復在基督裡尊貴的形像,是神寶貝的女兒。

人口販賣屬於全球性、制度性的不公義與苦難,是不能漠視的。不論個人或是教會,都應該更深的進入世界,成為這世代的鹽與光,作這世代的良心。基督的救贖與更新不單只臨到個人與教會,更要臨到社會與文化。上帝的門徒有責任帶動社會文化的更新與改造。

基督裡的盼望就是改變與救贖的盼望,希望我們都能掌握這世代的動向,在觀念及地域上,我們要「去」,使萬民作主的門徒……把福音「整全」地以口、以行動 、傳給他們。(太廿八19-20)。