超現實是否不真實?

很久以前,我曾造訪德州休士頓的梅尼爾收藏館 (The Menil Collection),最近我舊地重遊,再次獲得驚喜。這座美術館擁有極為豐富的藝術珍藏,且展品經常輪換,因此每次參觀都會有新的體驗。這次我非常幸運地欣賞到數幅雷內‧馬格利特 (René Magritte) 的畫作,其中一幅特別引起我的注意,那是他於1963年繪畫的《望遠鏡》。這幅畫描繪一對窗戶,窗上呈現明亮的藍天白雲,但右側的窗扇半開,露出外面的黑暗世界。這種簡單卻震撼的矛盾,正體現出馬格利特藝術的核心:在尋常景象中隱藏深刻的哲學謎題。

雷內‧馬格利特 (René Magritte, 1898–1967)是比利時超現實主義畫家,但他的畫風與薩爾瓦多‧達利 (Salvador Dalí)或馬克斯‧恩斯特 (Max Ernst)那種夢幻般的變形和驚慄效果卻大相逕庭,馬格利特的超現實主義表現出冷靜、理性、含蓄的風格,他常以熟悉的事物建構畫面,例如煙斗、蘋果、帽子、窗戶、雲朵,但其組合方式卻是出人意表,促使觀者不得不懷疑所見是否真實。馬格利特的著名宣言「這不是一支煙斗」顯示出他終生關注的主題:影像如何扭曲或取代現實。

人們普遍把馬格利特歸類為超現實主義者,但若把「超現實」理解為「不真實」,那是誤導的。對他而言,超現實並非單純的幻想,而是一種更高層次的現實,超現實能揭示常識所看不見的真理。他試圖揭開可見世界背後的隱秘邏輯,也就是他所謂「平凡之中的神祕」。「不真實」的世界往往比日常世界更真實,因為它挑戰了我們感知中潛藏的假設。

《望遠鏡》:幻象與現實

《望遠鏡》屬於馬格利特後期的創作,此時他的技法更為精煉,思想也更內省。這幅畫雖名為「望遠鏡」,但畫中卻沒有望遠鏡,取而代之的是兩扇玻璃窗,反映著藍天白雲,右邊的窗半開,露出夜色。觀眾原本預期看到藍天的延續,卻面對一片黑暗。望遠鏡本是讓人觀測遙遠世界的工具,但馬格利特似乎在質疑這種「科學發現」的必要,或許我們能直接洞察真相。這幅畫彷彿在問:我們所見之外還有什麼?馬格利特揭露了外表的欺騙性:明亮的天空並非真實,而只是人造的影像。就像在人生中,我們常將美麗的表象誤認為真理。這幅畫是一則令人震撼的寓言,提醒我們人類如何製造假象。

在《望遠鏡》中,窗戶原意為通透,但在此卻成為遮蔽我們的障礙物,只呈現經過篩選的畫面。神經科學家唐納德‧霍夫曼 (Donald Hoffman)提出一個觀點:自然界塑造了人類的感知,使之如同電腦桌面的「使用者介面」,使用者介面隱藏現實的複雜真貌,只保留「有用」的資訊。馬格利特似乎也暗示:我們對世界的觀察永遠是選擇性和過濾性的。

畫中最令人不安的是那片黑暗的空隙,它顛覆了期待,開啟多重詮釋。有人認為那代表「未知」,也有人視之為被幻象掩藏的真相。或者,黑暗並非絕望,而是思考的起點,當我們看穿外表時,反思便得以萌生。由此觀之,《望遠鏡》的黑暗成為哲學覺醒的象徵。

馬格利特的思考與現象學與存在主義等二十世紀歐陸哲學不謀而合。現象學家胡塞爾 (Edmund Husserl)與梅洛龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty)主張:感知建構了世界;存在主義者沙特 (Jean-Paul Sartre) 與卡繆(Albert Camus) 則指出,當幻象崩潰,人類面對虛無時,便必須自行創造意義。《望遠鏡》似乎再現這一刻,觀者期待延續,卻迎來空無;然而,這空無促使反思,逼使我們重新定義真理。

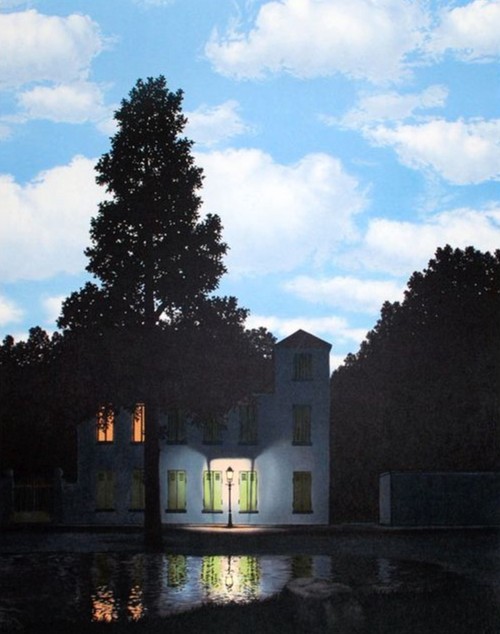

《光之統治》(The Dominion of Light):反向的望遠鏡

若說《望遠鏡》揭露了光明背後的黑暗,那麼《光之統治》則正好相反。我很高興在梅尼爾收藏館也看到了此系列的一幅。這幅畫描繪一條夜晚的住宅街道,樹影與房屋被路燈照亮,而天空卻是白雲漂浮的藍天。馬格利特從1949年至1964年反覆以此主題創作,共留下十七幅油畫與十幅水彩。他曾寫道:「白晝與黑夜的並置,能帶給人驚奇與喜悅;我稱這種力量為詩。」

在《光之統治》中,白晝與黑夜同時存在於一幅畫裡,若《望遠鏡》揭去幻象以顯示黑暗,這裡則讓光與暗和諧共存。上方的藍天似乎是真實的,但下方的世界卻未能映照它,彷彿現實的倒影出錯,產生兩個互不相容卻同樣成立的真相。我們的思維本能地追求一致,若天空明亮,地面和水中倒影也該明亮。然而馬格利特卻拒絕這種邏輯,他把兩種互斥的光源並置,打破了「自然秩序」。原來我們所謂「自然」只是心智加諸世界的概念。《望遠鏡》揭穿了「統一」的幻象,《光之統治》則揭穿了「一致」的幻象。兩者都質問:人類的視覺真能掌握世界本相嗎?

在《光之統治》,光與暗不再對立。日與夜、理性與夢境、意識與潛意識同處一個畫面。這種包容的視野讓現實呈現為多層而詩意的結構。我覺得馬格利特的作品呼應了量子力學的世界觀:人類感官經驗屬於牛頓式的宏觀世界,但在微觀的量子層次,許多現象違反常識,然而兩個世界仍然同時成立。

馬格利特稱這種並置為「詩」,這不是文字的詩,而是視覺的詩。對他而言,詩意源自不可能的並存被轉化為可能的和諧。這種對立的統一讓人想起希臘哲學家赫拉克利特 (Heraclitus)的名言:「上行之路與下行之路乃同一路。」在存在主義的語境下,《光之統治》把矛盾的焦慮化為美感的平靜,暗示人生的對立不是錯誤,而是存在的本質。

超越詮釋:作者之死

有人或許會質疑:這些哲學解讀是否過度詮釋、為藝術家「代言」?然而,根據法國文學理論家羅蘭‧巴特 (Roland Barthes) 的「作者已死」理論,作品的意義並不屬於創作者,而屬於讀者或觀者。作品一旦公開,便脫離作者的掌控,在無數詮釋中重生。這個觀點雖源自文學理論,卻完美適用於視覺藝術。馬格利特的畫作刻意保持曖昧,正是為了讓觀者自由解讀。其力量不在於藝術家的意圖是什麼,而在於觀者發現了什麼。

我認為,馬格利特的「超現實主義」並非逃避現實,而是揭示那隱藏於尋常世界中的不可見維度。他筆下的窗戶、天空與燈光都成為感知的隱喻,這提醒我們:真實與虛幻、可見與不可見,始終交纏共存。有時,最「超現實」的視野反而揭露了最深刻的現實。