這幾年香港經歷很多大事,無論是疫症、社會運動、政治更替。人心惶惶,人浮於事,不少人失去生活動力和方向,重重陰霾,各式各樣不同的怪論在網絡出現,一時說病毒其實是假的,叫人戴口罩根本是個陰謀,一時又說病毒和網絡有關,甚至說病毒是生化武器,是從實驗室流出來的。不少人對這些想法深信不疑,令政府部份政策難以推動。如此散播言論,要討論的已經不只是消息是否準確,還要講求當中的評論和想法是否客觀、持平。

三大類別的陰謀論

如此,陰謀論到底是甚麼?陰謀論是一套理論,當中認為我們所認識的世界,很多東西其實並不真確,事情背後有一個幕後的主腦在操控,以達到他想要的利益。根據美國雪城大學Michael Barkun教授認為陰謀論可以分為三大類:[1]

1. 與事件有關的陰謀論(event conspiracy theories):

例如九一一事件,威爾士王妃戴安娜遇害,背後是否有不可告人的秘密。

2. 體制性陰謀論(systemic conspiracy theories):

例如一些事件接連發生並不是出於偶然,而是背後有神秘組織在推動和策劃,例如深層政府(deep state)、光明會,共濟會等等。

3. 超陰謀論(super conspiracy theories):

由多個體制的陰謀論合成的一個宏大理論,甚至能成為一個世界觀,例如稱地球是平的(地平說),地球從沒有暖化危機等等。

人們為何相信陰謀論

陰謀論流行的原因,從不同的理論出發,我們發現原來他們對人們相信陰謀論的原因都大不同,Karen M. Douglas 和Joseph E. Uscinski等學者就陰謀論做了文獻回顧,結果發現近年不同學科的學者均以陰謀論為題做研究,明顯地這題目已引起學術界的關注。[2] 筆者參考以上的文獻回顧並作出了一些補充,以下是令人相信陰謀論的原因。

1. 心理學:

有研究發現相信陰謀論的人,往往會喜歡亂中尋序,或者在細微處找線索,所以他們會尋找外星人的蹤跡,或者企圖找出事物的線索。他們亦傾向相信在細微事物中找到大事件的線索,不相信官方的回應,甚至會認為社會的答案太沉悶,相信可以找出更多有趣的可能性。

有這種想法的人,他們相信的不一定是錯的,但根據研究顯示,原來會接納這種想法的人,大都只有想法,但卻未有足夠分析能力去處理他們的想法,他們不能準確判斷他們的想法或者說法,而最後這些說法只能淪為陰謀論。

恐懼,亦會令人相信陰謀論。例如面對九一一事件等悲劇,很多人根本不能接受真的有如此的事情發生,最後他們自己編造一些陰謀論出來,例如將它說成是虛假事件,說穿了就是因為他們不能接受真相,所以要努力找出「假的證據」。

研究亦發現,自戀性人格的人原來容易相信陰謀論。因為自戀的人對自己的想法,不論是政見、信仰等等,均特別有信心,亦抱持非常強的信念,他相信自己是對的,所以提出自己未經證實的觀點。當然在過程中,會有人不接受他們的想法,所以這些自以為是的想法會受到衝擊,被人低估,但他們也會遇到一班同路人,於是他們自己繼續研究,結果愈走愈遠,變成一堆陰謀論。此外,研究又指出陰謀論在社會地位低的群體中更容易傳播,而曾遭遇歧視或曾被警察騷擾的人,亦會傾向相信陰謀論。

2. 人口結構分析:

承接上面的說法,社會學學者嘗試找出相信陰謀論的人的特徵,當中大致有以下傾向:男性、少數族裔、低學歷、單身、低收入等等。學者認為這類人的社會經濟環境,不利他們對事物作深入分析,又因為他們有的資源比較少,同樣難以分析比較複雜的事情,有時往往就會用陰謀論以偏概全地為事情蓋棺定論。

3. 政治和意識形態:

政治生態亦容易令陰謀論產生,特別是在政治上或選舉中弱勢或落敗的一方。有研究指美國大選後落敗的一方往往會有較多陰謀出現,當中右派的陰謀論又會比左派多一點,極端政見的群組的陰謀論會比向中間靠攏的多一點。研究亦發現,當一些事情的出現及發展與某一派別的意識形態有衝突時,他們傾向用扭曲的方法去分析,令事情在他們的世界觀中變得合理。例如在美國,共和黨支持者很容易相信傳媒有偏袒的情況,但民主黨支持者則不會相信,而沒有政治傾向的人,就只有平時也相信陰謀論的人,才會傾向接受有「傳媒偏袒」這事情。

陰謀論的傳播條件和方法

如此,陰謀論是怎樣出現和傳播的呢?學者普遍認為陰謀論常常在大是大非的大型事件後出現,例如2004年陳水扁在總統選舉前一天被槍擊,甚至在他勝選之後,出現大量陰謀論,例如說他自己聘請殺手來傷害自己,或者是政敵攻擊等等。這類無法辨明真假的事情,令許多人出來散播不同的陰謀論和流言蜚語。它們一來可以穩住軍心,告訴自己陣營如何面對、消化這類訊息,二來令其他的說法不能獨佔整個討論,彷彿事情有很多不同的面向,不同的詮釋的可能。

任何陰謀論的出現,都需要有傳媒的工具,以前陰謀論因為沒有人幫忙傳播,相對是較難在社會凝聚一班人出來,但在互聯絡和社交網絡平台的普及下,人們很容易就可以表達自己的想法,意念相近的人更可以在網上自由成立群組,如此圍爐之下相近的意念的人便能走在一起成為群體,又因為他們意見本來就另類和少數,就不容易被演算法帶到眾人眼前,部份群組甚至本來就不是完全開放,令他們更能自由地在沒有監管的情況下發表各種的理論。

有了平台討論,可以傳文字、圖片、聲音甚至影片,這些陰謀論的想法,因此以病態速度傳播,有時令極端的聲音變得更極端,同時令不同意見和聲音對話的機會減少,因著演算法,大家甚至不會聽到另一方的聲音,大家雖然在相同的平台,卻像生活在平行時空之中,最後始終未能開展對話。

陰謀論對社會的影響

本來要陰謀論消失最簡單的方法,就是只要社會更透明,大家都拿出更多的證據,這樣就可以更有效討論,不過正如剛才所說,很多時陰謀論的出現,本質就是質疑權威和「官方答案」,所以即使政府提供更多資訊,最後他們仍然可以堅持己見,甚至說政府才是幕後說謊話的人,如此在沒有證據的情況下質疑對手,其實只會令社會更撕裂。

除了令社會撕裂,陰謀論有時更會產生人命傷亡。例如在非洲,不少人相信不同的避孕方法是一種種族滅絕的陰謀,甚至認為這是種族歧視的策略。他們會寧願相信陰謀論而不是專業醫生的意見,這明顯是因為背後的一些價值觀所引致的結果,最後令性病不斷在當地傳開,甚至反而令該地方人口減少,這些數據又倒過頭來成為陰謀論的「論據」,令情況難以收拾。

又例如,關於疫苗的陰謀論,即使在新冠肺炎出現之前,已有一群人認為不應為孩子打任何預防疫苗,甚至連預防季節性流感的疫苗也不應打,他們認為這些都是藥廠的陰謀,打太多針反而會破壞人體的自然免疫系統。這類陰謀論某程度就是質疑科學的想法,因為他們認為即使科學也會有錯誤的時候,所以根本不應盡信,既然科學本質不能盡信,就不應強迫人打疫苗。

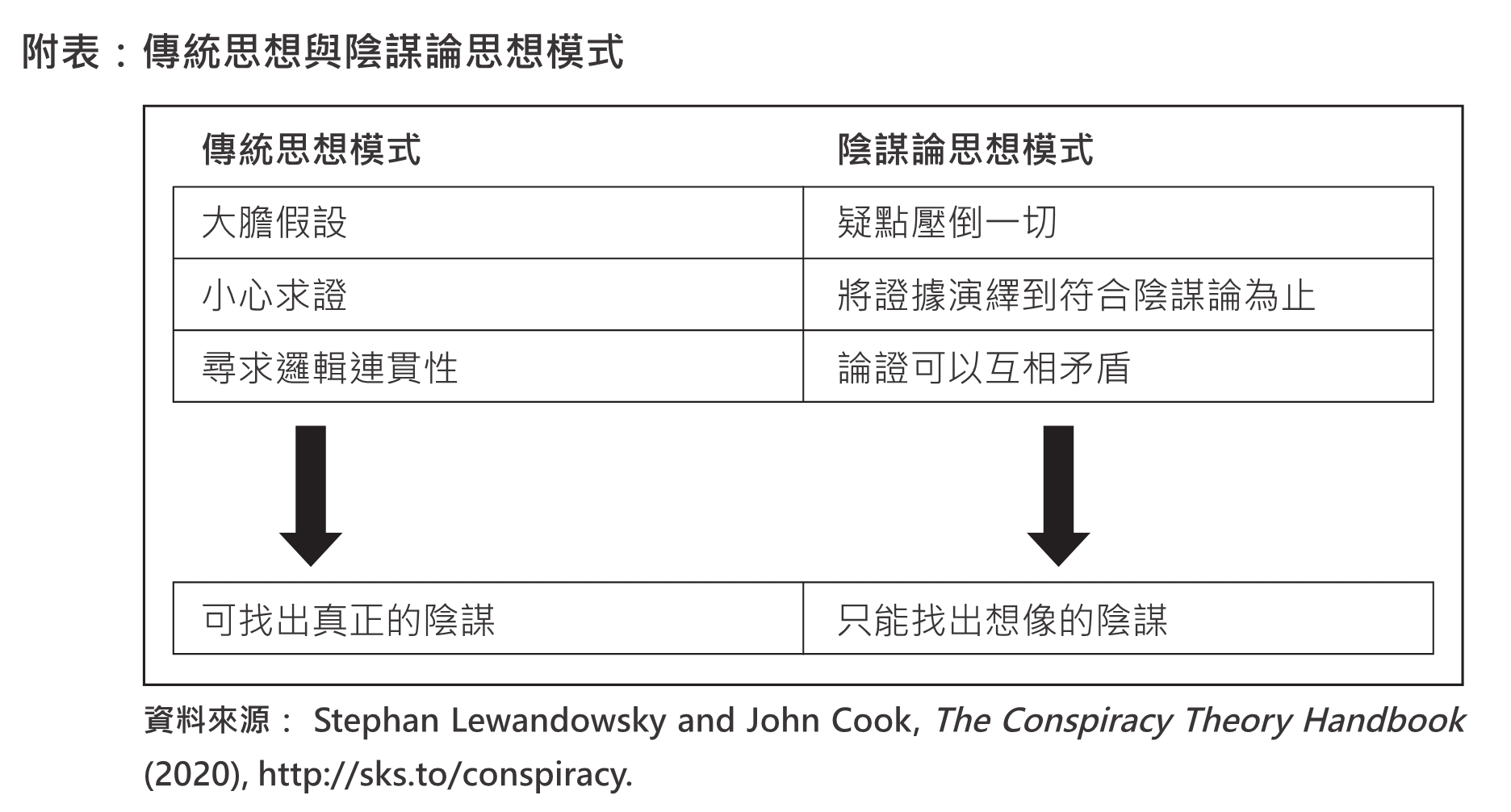

可見,陰謀論思想的起點和傳統求真精神的確相似,但最後為何傳統科學求真精神和陰謀論所倡議的,分別會如此大? The Conspiracy Theory Handbook(陰謀論手冊)一書用了以下附表去分析當中的原因。[3]

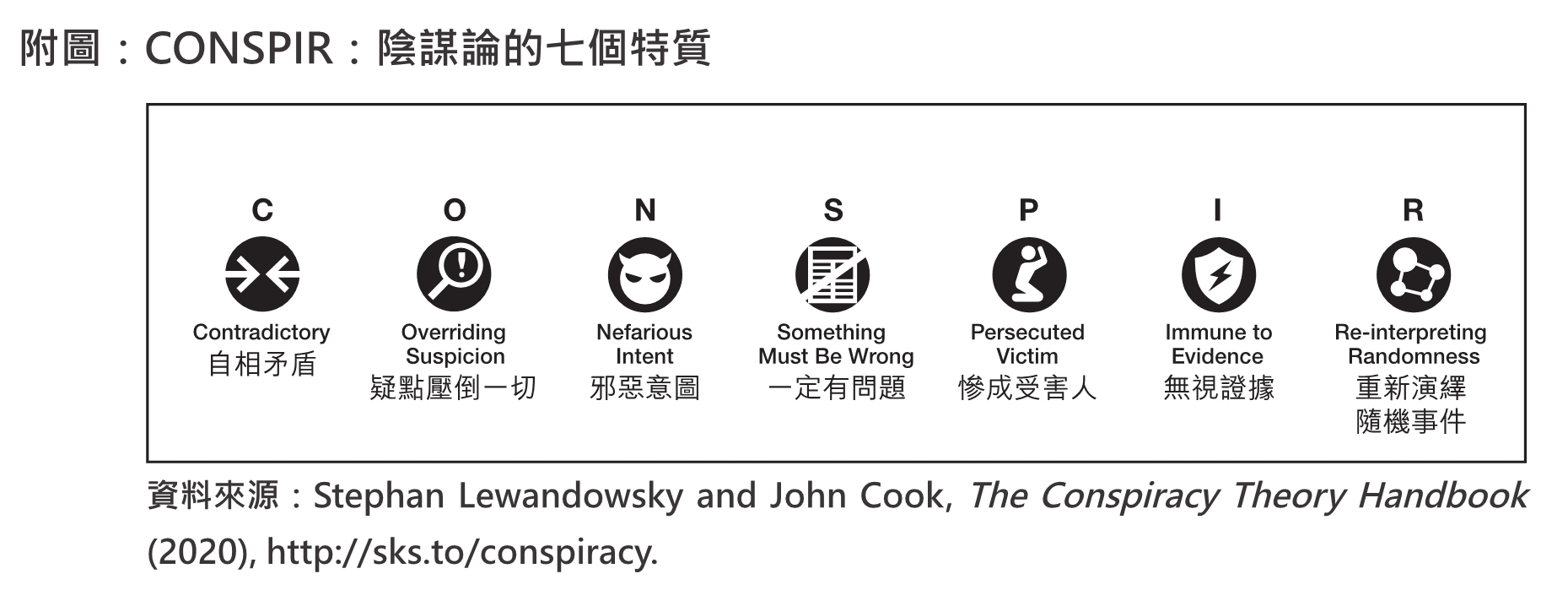

如何分辨一個理論是否陰謀論?在The Conspiracy Theory Handbook一書中,作者用了七個向度為讀者分析甚麼是陰謀論中常出現的思考方法。

1. 自相矛盾( Contradictory):

部份陰謀論的思考是為求達到結論,有時一些推測只是靠「順手」而非事事分析,例如:戴安娜的死因,有人說她是被謀殺,有人說她的死是裝出來,她根本沒有死,這個兩個說法顯然沒有根據而且自相矛盾,但相信陰謀論的人不會理會這些,只要結論是戴安娜的死有別於官方的說法,他們就「可以收貨」。

2. 疑點壓倒一切(Overriding Suspicion):

陰謀論的思考往往對官方的答案提出各種質疑,只要官方的答案與他們的想法不同,他們就會提出無止境質疑。

3. 邪惡意圖(Nefarious Intent):

萬事萬物在陰謀論的思想中,都總有一個邪惡核心在運動,充滿著不可告人的意圖。

4. 一定有問題(Something Must Be Wrong):

當陰謀論者面對事情完全找不到破綻時,他們往往就會說,這件事太完美,不可能沒有破綻,只是暫時找不到,他們不會相信官方的說法是對的,也不會更改自己的立場。

5. 慘成受害人(Persecuted Victim):

陰謀論者往往會視自己為受害人,是受大邪惡組織迫害的受害人,例如陰謀論者會將打疫苗形容為收集基因數據,或者打入一些不明的東西入自己身體等等,這些說法都突顯了他們是受害人。

6. 無視證據( Immune to Evidence):

陰謀論的思想者往往都會將自己的思想封閉起來,甚至會將一些對己不利的證據,視為對方的故意捏造的假證據,用作攻擊他們的理論。

7. 重新演繹隨機事件( Re-interpreting Randomness):

部份陰謀論者會將一些意外,一些沒有關連的事件,企圖按他們的想法將這些事件重新整合,或者盡量在事件中找出一些疑點,然後帶出自己的想法。

陰謀論由誰提出?這些陰謀論背後有何動機?本文暫且按下不表(因為這些東西聽起來也像個陰謀論),但筆者希望大家對陰謀論有多些理解後,可以想想日常生活接觸的資訊,有多少與陰謀論的想法相近,再想想我們應怎樣以同理心回應這些提出陰謀論的人的想法和觀點,最終令這些懷疑、不信任、非理性和不以科學為本的想法,減少在社會中散播。

參考資料:

〈哪些人容易相信陰謀論、假消息?〉。《天下雜誌》。2021年5月26日。網站:https://www.cw.com.tw/article/5114966。

Anthony。〈陰謀論是甚麼?簡析陰謀論者的心理狀態〉。樹洞香港。2021年5月8日。網站:https://treehole.hk/pseudoscience/陰謀論心理/。

Cult。〈心理學解釋:人們為甚麼相信「陰謀論」?〉。每日頭條。2017年6月6日。網站:https://kknews.cc/zh-hk/psychology/j6b5keq.html。

波留先生 M. Beaulieu。〈為了讓人安心所以存在,陰謀論製造的圓滿真相〉。泛科學。2021年5月12日。網站:https://pansci.asia/archives/320626。

“ThinkBeforeSharing - Stop the spread of conspiracy theories.” UNESCO. Accessed May 13, 2022. https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing.

Douglas, Karen .M., Joseph E. Uscinski, Robbie M. Sutton, Aleksandra Cichocka, Turkay Nefes, Chee Siang Ang, Farzin Deravi. “Understanding Conspiracy Theories.” Political Psychology 40 (March 2019): 3–35. https://doi.org/10.1111/pops.12568.

Lewandowsky, Stephan and John Cook. The Conspiracy Theory Handbook. 2020. http://sks.to/conspiracy.

Lewandowsky, Stephan, John Cook, Ullrich Ecker, Dolores Albarracín, Michelle A. Amazeen, Panayiota Kendeou, Doug Lombardi et al. The Debunking Handbook 2020. https://sks.to/db2020. DOI:10.17910/b7.1182.