引言

本文以基督教的角度出發,站在福音派立場,對在生死邊沿的生命,進行神學反省。簡言之,福音派是以聖經作為上帝的啟示,是上帝的道(Word of God)。當然福音派也有不少傳統。本文大體上以更正教為參照,依循奧古斯丁—加爾文—巴特的思考方向。在這框架下,對問題的釐訂和解答,全然取決於對上帝的道的啟示。這是本文採取的進路。

本文的起始點,在上帝的道的存有(the being of this Word of God),意即首先建立基督論和救贖論,作為反省的基礎,從而推展至人論,以生死邊沿的生命為焦點,繼而對生死邊沿的生命處理,作神學反省。

[1]

本文的提旨如下:基於耶穌基督作為首先的和末後的那位,以及祂所宣講的福音,在生命起始的邊沿,生命是一善和一份上帝賜給人的禮物,因此否定墮胎和胚胎實驗。在死亡邊沿,生命是克服恐懼,信靠上主的存在形態,故否定自殺和安樂死。

基礎篇

讓我們從兩節經文開始,繼而以三步曲建立討論的基礎。

[2]兩節經文如下:「主神說:『我是阿拉法,我是俄梅戛,是今在、昔在、以後永在的全能者。』」(啟一8)

[3]和「…『不要怕。我是首先的,是末後的,又是永活的。我曾死過,看哪,我是活着的,直到永永遠遠;並且我拿着死亡和陰間的鑰匙。』」(啟一17-18)

首先,耶穌基督的「我是」,是一個「沒有時式」(untensed)的詞彙,意即耶穌基督不會變成「我曾是」(I was),只在歷史的時空中出現,隨即被歷史煙沒了。此說的支持有兩方面:(1) 根據聖經記載,耶穌基督第三天從死裡復活,坐在全能父上帝右邊,可見歷史不能局限祂的存活,祂是那位永活者;(2) 根據約翰福音,耶穌基督從起始已經與上帝同在。如此的聲稱,區分祂的「我是」與別的「我是」。

其次,耶穌基督的「我是」,不是在(at)時間的起始與在時間的終結之「我是」(I am at),卻是絕對的「我是」。意思是祂的「我是」不是以時間為參照點,只不過是相對於時間的「我是」。反之,祂的「我是」本身就是祂的「是」(is)。祂的「是」,不在乎時間的起始和終結。此說建基於祂聲稱自己是首先的、是末後的(first & last),是阿拉法、是俄梅戛(Alpha & Omega)。故表示時間並不涵蓋祂。祂不是在時間之始才「在」,祂的「在」也不單是直到時間之終而已。祂在時間存在以先和時間終止以後,祂已「在」。

尤有進者,耶穌基督的「在」具更深遠的含意:(1) 若說祂「在」,祂的「在」是永恆的在(eternal presence)和非條件性的在(unqualifiable presence),是那位永活者(the living One)的「在」。(2) 起始是從祂而來、也在祂裡面(from Him and in Him),而終結是在祂裡面、也朝向祂(in Him & to Him)。簡言之,耶穌基督是時間之主(the Lord of time)。

第三,耶穌基督既是時間之主,經文(啟一17-18)進而把福音的「不要怕」與時間之主連繫起來。為何串連二者呢?這連繫又何以成立呢?從新約可得悉,這位成了肉身的「我是」,是奧秘的啟示:在祂裡面和藉着祂,上帝顯明了祂對被造物的大愛和恩慈。上帝的意願是使人與祂復和。這意願不是偶發的或片刻的,也不是出於一時衝動,不然另一刻可以改變心意。耶穌基督顯明,上帝復和的心意,既在時間之內,也在時間之外,是植根於上帝的恩慈,這是藉着基督的順從,揭示、確立、賜予我們的。

第三點帶着重要的倫理含意。它意味一切行動,都應在福音賦予的秩序下進行。不然會落入混亂、虛幻、不真實,偏離上帝在基督裡展現的實在。換言之,醫療的運用,一如其他領域,必須伏在這實在之下,由它掌管。也即是說,當以福音真理作為醫療運用的源頭、內容、回應。此中包括從耶穌基督的歷史,對人的揭示,來理解人。

因此在生死邊沿的生命問題,在神學角度而言,所提問的是:人類生命的起始和終結,是否符合上帝作為施恩的存有?如此提問,適用於未出生的胎兒:即墮胎和被用來作實驗的胚胎;也適用於被忽略、過度治療(overtreated),以及被殺害的人。對生死邊沿所採取的醫療行動,帶來釋放抑或審判,都是取決於福音。

生命:一善(a good)和禮物

當我們思考在生命起始的邊沿,在神學的框架內,所提問的是:醫療的運用是否合乎耶穌基督所展示的真理。若然不是,便會產生醫療運用的自我否定或自我膨脹,導致對胎兒生命的錯待。在這問題上,基於先前確立的基礎:根據奧古斯丁的人觀,過去有如現在,都是上帝在基督裡恩典的領域。因此,身體生命之善,成為思考醫療運用的前設。因此以醫療系統來毀滅胎兒,所前設的人觀有別於基督教的人觀。

[4]這是我們的反省方向。

正如基礎篇所言,過去是耶穌基督的過去,這裡的「過去」指涉被造界。意即藉着基督被造的萬物,是不會就此消失的。這論點的支持有二:(1) 從耶穌宣告天國的來臨,並藉着祂的言行,天國開展和成形,例如瞎子看見,跛子行走,萬物從轄制的權勢得着釋放,所帶來的盼望,不是從被造界被贖出來,脫離被造界。換句話說,物質世界得着解放,卻非從物質世界解放出來(路七22)。(2) 耶穌基督身體復活,吩咐多馬把指頭探進祂的肋旁(約二十27),可見昔日的傷痕仍在。

[5]

因此,救恩與創造並非對立,天上的、地上的、可見的、不可見的,一切都是祂所造的,也是為祂造的(西一16)。基督救恩所顯明的恩典,與創造之恩典都是出自同一位賜恩之主。可見創造與拯救的恩典具連續性。祂來了,為要使世界與它的創造主,關係得以恢復,或說使之與創造主復和。

[6]

這救恩觀對身體的含義,昭然若揭。奧古斯丁指出:「聖徒復活時所寓居的身體,正是他們在此生經歷艱難的身體,不過他們的身體卻不會腐朽,肉身不會帶來沮喪或愁苦,他們的福樂不會因身體受影響。」

[7]可見奧古斯丁以過去與未來的合一性,來建立他的論證。而這合一性的知識,來自耶穌基督復和的身體。救恩「是創造一切本性(nature)的創造主,賜予我們本性的禮物。它們不單是美善的,更是永恆的。此說不單適用於智慧治療的心靈,也適用於復活時被更新的身體。」

[8]

於是引致當時極富革命性,挑戰當代思潮的觀點:身體不是監牢,而是聖殿。再者,這人論的前設可簡述如下:過去、現在和未來,都是上帝恩典的領域。如此前設帶着兩方面的含義:(1) 生活形態和實踐;(2) 從被造、復和及得贖來看性。這兩方面引出肯定生育後代之善,以及墮胎和殺嬰之惡。

[9]

因此從耶穌基督作為首先的和末後的那位,對於現代醫療的定位,抱持正面和積極的評價。既然肯定人類生命之善,包括身體生命之善,因為基督徒的盼望包括身體的得贖。那麼就能確立醫療的位置,因為它為身體之善服務。而身體之善屬人之善,對人的過去、現在、將來都具適切性。反過來說,以醫療科技進行墮胎,當受到讉責,因為此舉違反生命之善。除非我們能證明兩方面:(1) 胎兒無份於與人類生命;或(2) 醫療所作的是基於(1)的信念。

[10]

對於後者,我們只須翻翻醫學書籍,就可以一目了然。例如目前胚胎學的權威摩爾(KeithMoore)和巴沙爾(T. V. N. Persand),有以下的闡述:

人的發展從異體受精(fertilization)開始,當一個男性的生物接合體(gamete)或精子(sperm or spermatozoon)與一個女性的生物接合體或卵母細胞(oocyte)結合,成為一個單一的細胞——一個受精卵(zygote),一個極其專門化的全能細胞(totipotent cell)使我們每一個人的開始,成為獨一的個體。

[11]

可見醫療科技與墮胎的合作,不能以醫療認為胎兒無份於人類生命來開脫。反之,這正是醫療所持守的信念,亦即對(1)的否定。

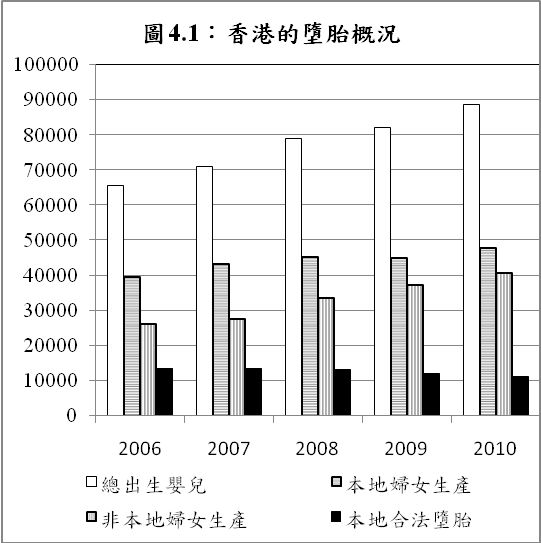

起始邊沿的生命問題,從胚胎研究與墮胎的法例可見。在英國,法例容許可取不多於14天的胚胎進行研究。背後的理解是研究後的胚胎會被毀滅,或在研究過程中死掉。含義是14天後個別的人的生命正式開始。可是一般來說,法例卻容許懷孕不多於24週的女性墮胎。含義是24週後的胎兒才算是人類生命。可見這兩處的立法基礎薄弱。

[12]

一般而言,墮胎的理據主要有二:(1) 尊重母親的抉擇;(2) 24週前的胎兒不是人。對於首項理據,若母親不願意把孩子生下來,那麼在法例的限期前就可以進行合法墮胎,因為墮胎是女性的權利。可是這邏輯卻難以成立。若然一組人因著喜好可對另一組人進行殺害,那麼一組主人也可擁有奴隸,視之為貨物,這就是奴隸主人的選擇權(right to choose)。二者同出一轍。

[13]

第二項理據涉及人觀。倡議的人認同我們理當尊重人的生命。問題是:胎兒發展到那一階段才算是人呢?他們認為人之為人,當具備某些屬性(attributes)或特性(properties),這些特性卻是早期胎兒缺乏的。例如擁有理性的能力。雖然胎兒具備理性能力的潛質,卻尚未成為人,仍只是一堆發展中的細胞而已。因此學者要求胎兒擁有某些特性,才可歸入人的類別,諸如自我意識、自發的活動、溝通、互動和自決能力。

[14]

不同的神學家或倫理學者列出不同的清單,例如弗莱彻(Joseph Fletcher, 1905–1991)詳列人之位格的15項特色:(1) 起碼的理智(minimum intelligence);(2) 自我意識(self-awareness);(3) 自我控制(self-control);(4) 對時間的意會(a sense of time);(5) 對未來的意會(a sense of futurity);(6) 對過去的意會(a sense of the past);(7) 與他人連繫的能力(capacity to relate to others);(8) 關心他人(concern for others);(9) 溝通(communication);(10) 掌管存在(control of existence),即對自己的存在負責;(11)好奇心(curiosity);(12) 改變和改變的能力(change and changeability);(13) 平衡理性和感受(balance of rationality and feeling);(14) 特殊性(idiosyncrasy),即人各有異;(15) 新皮質功能(neo-cortical function),即高腦部份,使意識成為可能。

[15]

這樣的人觀,假設「人」要成為人(to become human),甚至要到嬰兒後期或孩童早期才算是人。而且不同人擁有不同程度的特質。

[16]如此說來,殺嬰豈非合理,毫無道德問題嗎?再者,不同人是否有不同程度的人性呢?人權是否有程度的呢?當然這類論點亦假設有所謂「魔術時刻」,從生物體變成人的一刻。這又有何證據呢?生物學給我們剛好相反的證據,人的發展是具連續性的!

從基督教人觀觀之,身體的生命當受尊重,不用附加特質。耶穌基督作為首先的,上帝已在祂裡面所顯明的恩典,與祂創造的恩典是一致的。因此奧古斯丁堅持尊重和珍惜身體,包括自己的、別人的、未出生的、甚至已死去的身體。因為身體是創造主賜予的禮物,而非利用的東西。

[17]

有學者提出把人作為位格者(person)定於人腦出現的一刻。如荷爾(John Hood)所說:「若我們既同意腦死亡是人作為位格者的結束,難道我們不能同意腦功能是位格的開始嗎?」

[18]此說看來不無道理。可是它假設胚胎與腦死亡的人,是以相同的原理運作。無疑人腦發揮組織和配合身體各部份的功能,可是胚胎的運作與腦死亡的人卻迴然不同。誠如司華茲(Stephen Schwarz)指出,胚胎的腦屬「尚未」(not yet)的範疇,腦死亡的腦屬「不再」(no more)的範疇。

[19]後者喪失腦功能,已到達不可逆轉的地步。可是前者卻不用腦功能來活着,並且不斷生長。簡言之,胚胎是個有機體,腦死亡的人不再是個有機體。

[20]

有學者指出在受孕14天內,受精卵能分裂成為孿生胚胎。因此14天後才能確定它已成為一個個體(an individual)。

[21]雖然雙胞胎的形成有神秘的一面,目前在科學上仍是一個謎。可是當我們把蚯蚓一分為二,成為兩隻蚯蚓,在成為兩隻蚯蚓之前,它仍然是一隻蚯蚓,而非一堆細胞而已。

對於目前選擇優先(pro-choice)和生命優先(pro-life)的爭論,上文基本上已駁斥前者。因為前者認為胎兒必須達到某些標準,方算為人。那麼人性不是簡單的、自然賦予的。這思想有違生命作為上帝的賜予,是美善的立場。亦即違反人的生命是上帝創造、復和、救贖的對象。此舉可引至藐視被造界,歧視某些人,甚至自我否定和自貶,因為自己在某方面不如人,好些人類特質指數偏低,產生自我疏離。

[22]

那麼生命優先的立場是否可取呢?這立場肯定胎兒生命的絕對價值,亦即認定人的生命本身是一善。胎兒本身有基本人權,包括生存權(right to life)。因此務須保護和維持它們的生命。

[23]這立場也有內在問題,如巴特指出:

在各處境生命自身都被視為倫理之主,是人的教師和主人……在神學倫理學中,生命不能被賦予如此暴政和極權的功能。

[24]

生命既是上帝的賜予,就當按上帝所訂定的意義來運用,亦即愛和服事上帝和鄰舍。因此保護和維持生命並不居首位。生命並不屬於我們,卻是屬於上帝。反觀生命優先立場的生存權,不計代價地維護生命,若借用潘霍華的述語,此舉把次終極的事物,當作終極的事物看待。

[25]同樣是不可接受的。

在選擇優先和生命優先二極之間,並不可能有溫和的立場。持守中間派的人士,看似尊重傳統對生命權的重視,又持守開放的態度。可是若要採納兩者之間的立場,就必須以更高的原理來進行統合。可是兩個立場每方面都勢成水火,在邏輯上矛盾,更高的統合絕非容易。中間派若只在二者取其平均值,那等同忽左忽右的騎牆派而已,缺乏一致性。

[26]

一個信仰群體,認定人類生命為在基督裡蒙創造、復和、救贖的生命,是一個歡迎孩童的群體,表達信、望、愛的德行。它相信上帝創造之善,仰望上帝的眷佑,以適切的行動關愛該孩童。故以單純和喜樂的心,把孩童迎接到該社群中。

[27]

死亡:克服恐懼的信靠

死亡邊沿的生命思考,最低限度涉及三方面:安樂死、侵擾性的延長生命和殉道。所牽涉的都是生命與死亡的關係。讓我們從殉道與安樂死的比較開始。

在死亡的邊沿看,安樂死與殉道背後的人觀無法共融。在基督教的殉道傳統,殉道是尊重生命而非尊崇死亡的行徑。這是建基於基礎篇,耶穌基督是始也是終,是阿拉法也是俄梅戛。安樂死尊重死亡過於生命。它懼怕生命的終結。唯有驅除恐懼,方能對重病監護室(intensive care unit)維持生命、老年病學(geriatric)部門忽略照顧、腫瘤科(oncology)單位的安樂死現象,提供適切的醫療服務。

[28]這是下文反省的方向。

若以耶穌基督救贖的未來,作為我們按之而活的基礎,亦即我們被召作為天父的兒女和後嗣,那麼我們須審視耶穌基督「不要怕」這命令,背後所應許的意義。究竟這命令對我們說甚麼?對我們發出甚麼要求?

[29]

這命令作了兩方面的肯定:這位永活者(1) 不單昔在和今在,更是永在的;(2) 祂定意作眾弟兄和姊妹之首,成為從死裡復活的初熟之果。即就我們現今處身時間中的矛盾,未來既是屬於耶穌基督的時間,它就是上帝召喚我們進到其中的時間。

[30]

在祂的聖道,在耶穌基督裡,[上帝]不是以在死人中的活人站在我們中間,乃是甦醒生命者(ζῳοποιέω [約五21])的身份。在死人當中這位賜生命者,以祂的道叫我們有份於祂,有份於祂對死亡的超越,並藉此把永生賜予我們。……所應許的,我們繼承的,是上帝不單在祂自身是阿拉法和俄梅戛,是首先的和末後的,更有一個末後以及首先是給我們的,我們在時間中的生命並非從上帝開始,以死亡告終,卻以上帝終結,故在時間性中蘊含永恆性。

[31]

與創造和復和無異,所應許的成全,並非與我們現今的時間毫不相關。反之,它要求我們在革命性景觀的亮光下,如同那些「等候福樂的盼望,並等候至大的神和我們的救主耶穌基督的榮耀顯現」(多二13)這般生活。將要來臨的國度是我們行為和生活的量度準則。

[32]

殉道與自殺

這召喚既與我們現今的生活息息相關,那麼忠於這召命又蘊含甚麼意義?在我們生命結束之時,即面臨死亡之際,它要求我們作參與革命的僕人,全然和唯獨在上帝之內尋求我們的未來,並且期待這未來會從上帝而來。在早期教會,這關注是以預備殉道的方式出現。它要求信徒釐清兩方面:願意接受殉道與對身體生命之善的信念兩者的關係。此即擁抱基督教人觀的死亡觀。

[33]

在四世紀晚期,不同的敬虔和苦修傳統出現。有女性立誓守貞潔,教會為她們祝聖,並授與修女頭巾。此舉象徵把目光專注上帝,全然奉獻,放下世俗事務。安波羅修(Ambrose of Milan)認為守貞潔是撇下世界和肉體,尋求德行之完備。他說:「不是因為殉道者持守貞潔,因此貞潔是配得頌揚。它配得頌揚,是因它使人成為殉道者。」

[34]不過這話也有點隱晦。

奧古斯丁的神學重點之一,是恩典令人謙卑。因此與安波羅修的德行觀不同。對他而言,肉體的罪行並不是從肉身而來,而是源自心靈。亞當和撒但根本的罪是驕傲。因此真正的德行不是把身體與心靈分離,而是對基督的謙卑和忠誠。正如八福包括心靈謙卑的人,對已婚或守貞潔的人同樣適用。安波羅修認為守貞潔的狀態才能達至德行完備,奧古斯丁卻深表懷疑。

[35]

奧古斯丁認為遵從上帝直接的命令,像參孫般自殺,實屬無可厚非。不過自殺是自我謀殺,是錯誤的行為。為了避免犯另一罪行或防止自己落入罪中,因而自殺,是「缺乏力量去忍受艱難或別人的錯誤行徑」。

[36]可見他分辨自殺與殉道。自殺是錯誤的尋求死亡(除非出自上帝的命令),殉道卻是正確地忍受死亡。

[37]

較早前革利免(Clement of Alexandria)也如此看自殺。他根據「有人在這城迫害你們,就逃到另一城去」(太十23),指出並沒有建議自殺,遂意味自殺是上帝所不容許的。有人進取地追求殉道,使殉道與自殺共謀。這是不可取的。雖然有些情況的確要求我們殉道。

[38]

面對尋求死亡和拒絕殉道兩種情況,革利免反省對死亡的態度。一方面過分願意放棄生命,與信靠賜生命的創造主並不脗合。此即與自我謀殺同流合污。另一方面,過分偏執,拒絕殉道,顯示「不敬虔和懦弱的愛惜生命」,因為與信靠救贖主的應許不相共容,因為主所應許的,包括信徒的身體和四肢,在頃刻間將會被恢復過來,並且得着更新。

[39]

對比格爾(Nigel Biggar)而言,基督教倡議「生命神聖」(sanctity of human life)的原則,在安樂死的思考佔重要位置。「生命神聖」所指的是生命無價,與生命有價對立,亦即拒絕分辨有價值和沒有價值的生命,又或某些人的生命比另一些人的生命價值更高。

[40]不過「生命神聖」這並不帶着生命具絕對價值的意涵,它所堅持的,是訂定嚴格規條,禁止傷害甚至殺害生命。因為生命是上帝所賜的禮物,或說是上帝借給人的東西,讓人托管。人不是自己生命的擁有者和主宰。

[41]

此說與我們先前引述巴特的說話,生命自身並非倫理之主,具一脈相承的意義。自殺是錯誤的行徑,因為它拒絕把生命用於服侍上帝和鄰舍。殉道是正確的行徑,因為它顯示願意以生命來服侍上帝和鄰舍。我們是上帝以重價買贖回來的,並不屬於我們自己。

逃避死亡和過度治療

當病患者已病入膏肓,藥石無靈。可是醫生或病人都在逃避事實。儘管醫療科技一日千里,可是這時已黔驢技窮,無計可施。醫生難以接受自己已無能為力。對醫生而言,可能是拒絕接受自己專業訓練的限制。對病人,可能是拒絕接受必死的事實,要求醫生再盡力,再試別的方法,或以別的專家取代主診醫生。若然任何一方落入如此境況,雙方遂進行一場假裝治療的遊戲,心底裡卻知道在欺騙對方。

[42]

其實所需要的,是醫生和病人彼此承認,治療的目標已不在。雙方必須正視現實,驅除現實帶來的恐懼。否則病人會死於逃避中,否決了在真相中死去的可能性。醫生也會否定面對病人真相的可能性。

[43]

與逃避死亡相似的是過度治療。後者同屬拒絕接受死亡。醫生用盡各樣方法,重複又重複的治療,縱然成效不彰,病患者可能延長生命數天或數週,可是所賺取的時間是否值得,實屬疑問。此舉意味着拒絕接受無可避免的事實正在迫近,以干擾性的方法強行拖延生命,抗爭到底,堅拒真相。

[44]

安樂死

篇幅所限,本文只處理自願安樂死(voluntary euthanasia)。表面看來,安樂死比逃避死亡和過度治療更上算,因為後二者都試圖避免或刻意忽略死亡的現實。安樂死則以積極態度,提供「合理」和「關懷」的答案。它聲稱醫療科技和醫療人員應協助病人,以無痛、有計劃和具尊嚴的方式,結束到達盡頭的生命。當病患者的生命已成為沉重的擔子,如此才是既正當亦合人道的回應。

[45]

相對於墮胎的爭論,分為選擇優先和生命優先的立場,安樂死有類似的激辯。巴典(Margaret Battin)對目前安樂死的爭辯不以為然。她認為正反雙方的言論都有偏頗。正方以多爾根和法爾(Gerald Dworkin and R. G. Frey)為代表,反方則以波依(Sissela Bok)為代言人。正方以自主和自由的原則立論,列舉反方的論點,逐一指出它們的矛盾。可是卻沒有為所假設的自主和自由原則辯護,彷彿視它們為理所當然的自明真理。反方多以滑坡理論為主軸,指出安樂死產生社會壓力,對弱勢社群不利。可是滑坡理論始終有賴預測性。

[46]

邏輯思考

安樂死倡導者認為安樂死既正當亦合人道。不過我們可以追問下去:(1) 安樂死的死之善,以及與它對立的逃避死亡和過度治療的死之惡,是否可以如此區分?(2) 是否只有兩類可能性,必須二擇其一?看來安樂死的倡議者忽略了第三類選擇:善終服務(hospice)。善終的理念是盡量去除痛楚,以關顧和愛心對待病人和家屬。

[47]

安樂死聲稱它是「合理」的方案,是最佳的舒緩治療,別的方案只會叫人生不如死。可是它卻有連串問題:(1) 自願安樂死靠賴自我評估(self-assessment),純屬主觀判斷,本身已構成問題。(2) 就算自我評估準確,它所假設的社會,是一個以靠自己為主導的意識形態。意即人只顧自己,社群意義盡失,試問人性何在?這顯示病態的社會形態,而非正常的、彼此關顧的社會形態。

[48]彼此關顧的社會形態即是「在一切以先及在一切之上,務須照顧病患者,好叫他們得到服侍,有如服侍基督。」

[49]

(3) 就是有人認為生命已成負累,寧可死去,仍然須要跨越從判斷到執行安樂死的鴻溝,提出合理的理據。此即從「我不想活」到「請你助我死去」。意即在某些情況下,我們必須殺死病人。可是自我判斷只能構成安樂死的必要條件,卻非充分條件。不過安樂死擁護者卻認為拒絕病人的要求,既非理性也不人道。非理性是因為不再進行治療,因此與安樂死後果相同——死去。不人道是因為拒絕病人的要求,等同把病人置諸不顧,任由命運摧殘,使病患者面對比死亡更可怕的境況。

[50]

(4) 當然,舒緩關顧(palliative care)是否能把痛楚減至可接受程度,是個經驗(empirical)的問題,可進行調查和統計,不難解決。可是殺死病人(killing)與聽任死亡(letting die),若然在道德上等同,那就為蓄意殺死(intentional killing)無辜者賦予合法性。這意味跨過了醫療的道德整全性(moral integrity)不可踰越的界線,因為此舉已把蓄意殺人合理化。

[51]

神學思考

讓我們從神學角度,反省耶穌基督所宣講的盼望,即上帝給予我們美善的將來,進一步釐清安樂死的問題。

首先我們得承認,與死亡硬碰的人,無論是出於浪漫、虛幻、理想等原因,無論對與否,都配受尊重。但我們須留意,在死亡暴虐之下,人的行動傾向被恐懼支配或影響。真正的勇氣,首先要求人承認死亡的專利權,認定面對死亡的時候,恐懼是沒有位置的。

[52]

福音中的「不要怕」要求我們輕看死亡。卻不是以一刻的行動,例如自殺或安樂死,來「跨過」死亡,而是從這命運的桎梏,得到終極釋放。

[53]因此我們可以慶賀,這慶賀不是強顏歡笑,乃是基於「在生命與死亡的對立中,我們知道:在基督裡,上帝是我們的父,我們是祂的兒女。」

[54]意即我們可安然立足於一個不會動搖的關係。

因此我們的回應,首先不是展示勇氣,而是認信的行動,是對盼望的認信。內容包括在基督裡顯明了我們的未來,是座落在上帝恩典之中。這絕不是嘲諷的宣告,而是喜樂的宣言,因為我們被召喚進入一個美好的將來。

[55]正如使徒保羅所說,若與將來的榮耀相比,現今所經歷的苦楚,就不足介懷了(羅八18)。

如此的宣告和盼望,對現今的生活實踐又有何意義?從殉道作為擁抱死亡的行徑,背後所認定的是符合基督教的人觀,即充滿盼望而非充斥着恐懼的死亡。意即人可以經歷死亡,卻不用尋求死亡。人可以從死亡的恐懼中得到釋放,恐懼不再支配人的反應和行動。瀕死的人可以安然和誠實接受別人的關顧,享受舒緩的照顧,敏銳的善終服務。釋然的承認強行延長生命已不適切,如此既不用逃避死亡,也不用過度治療,亦不用進行安樂死。藉着憐憫的承托,瀕死者可以見證對上主護佑的信靠。意即在朝向死亡的旅程中,上主的護佑仍然覆蓋着在這階段的人。如此生活的人,既培養亦彰顯謙卑、勇氣和盼望的美德。

[56]

結論

本文從基督教神學倫理學的角度,即從神學到倫理,或說以神學作為倫理的基點,審視在生死邊沿的生命,關注在生命起始和終結的邊沿,生命與存在的問題。在神學上本文以耶穌基督作為首先的和末後的那一位,在祂裡面顯明創造之恩、復和之恩、救贖之恩,並基於耶穌基督作為昔在、今在、永在的那一位,以及祂吩咐「不要怕」的福音,為三項恩典賦予連貫性,作為生命邊沿的參照。於是確立生命之來源,以及生命之所向,在這個神學框架之內,都是上帝施恩和眷佑的對象。既已為生死邊沿的生命定位,更進而為醫療在這生死邊際的運用,進行神學倫理的反省。

本文確立了生死邊沿的生命觀,簡述如下:基於耶穌基督作為首先的和末後的那位,以及祂所宣講的福音,在生命起始的邊沿,生命是一善和一份上帝賜給人的禮物,因此否定墮胎和胚胎實驗。在死亡邊沿,生命是克服恐懼,信靠上主的存在形態,故否定自殺和安樂死。這生命觀為生命邊沿的醫療運用,發揮指導性作用。至於不同情況和特殊個案的考慮,則無法在本文的範圍內逐一討論。

[1]本文主要參考以下資料:Michael Banner,

Christian Ethics and Contemporary Moral Problems (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)。

[2]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," chap. in

Christian Ethics and Contemporary Moral Problems, 49–51.

[4]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 51.

[5]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 52–53.

[6]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 53. (Alternative: 同上, 53。[以下同,you choose it.])

[7]Augustine,

City of God, 13,19.

[8]Augustine,

City of God, 14,10.

[9]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 58.

[10]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 60.

[11]Keith Moore and T. V. N. Persand,

The Developing Human Clinically Oriented Embryology (Philadelphia: Sanuders/Elsevier, 2008), 15.

[13]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 64–65.

[14]Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, edsl,

Encyclopedia of Ethics (New York: Garland, 1992), s.v. "Abortion," p. 3-4.

[15]詳見Joseph Fletcher,

Humanhood: Essays in Biomedical Ethics (Buffalo, New York: Prometheus Books, 1979)第一章的討論。他早前著書列出以下數項:自由、自決、理性、選擇途徑或目的的能力,以及對環境的知識。參Joseph Fletcher, "The Ethics of Personhoo:Morality, Nature, and Human Nature," chap. in

Morality and Medicine (Boston: Beacon, 1954), 211–25.

[16]Becker and Becker, edsl,

Encyclopedia of Ethics, 4.

[17]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 67.

[18]引自Scott Klusendorf,

The Case for Life: Equipping Christians to Engage the Culture (Wheaton: Crossway, 2009), 54。

[19]Stephen Schwarz,

The Moral Question of Abortion (Chicago: Loyola University Press, 1990), 52,轉引自Klusendorf,

The Case for Life, 55。

[20]Klusendorf,

The Case for Life, 55–56.

[21]John Harris and Søren Holm, "Abortion," in

The Oxford Handbook of Practical Ethics, ed. by Hugh LaFollette (New York and Oxford: Oxford University Press, 2005), 118.

[22]Banner, "The Practice of Abortion: A Critique," 115–16.

[23]Banner, "The Practice of Abortion: A Critique," 116–17.

[24]Karl Barth,

Church Dogmatics III/4, 326.

[25]Banner, "The Practice of Abortion: A Critique," 117.

[26]Banner, "The Practice of Abortion: A Critique," 117–18.

[27]Banner, "The Practice of Abortion: A Critique," 118. 當然對於必須在母親與胎兒之間作出選擇的特殊情況,則須另作考慮。參Oliver O'Donovan,

The Christian and the Unborn Child (Bramcote Notts: Grove Books, 1975).

[28]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 69.

[29]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 69–70.

[30]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 70.

[31]Karl Barth,

Ethics (Edinburgh : T&T Clark, 1981), 468-69.

[32]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 70.

[33]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 71–72.

[34]轉引自David Albert Jones,

Approaching the End: A Theological Exploration of Death and Dying (Oxford and New York: Oxford University Press, 2007), 65.

[35]Jones,

Approaching the End: A Theological Exploration of Death and Dying (Oxford and New York: Oxford University Press, 2007), 66–67.

[36]Augustine,

City of God, 1.

[37]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 72–73.

[38]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 74.

[39]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 74–75.

[40]Nigel Biggar,

Aiming to Kill: The Ethics of suicide and Euthanasia (London: Darton, Longman & Todd, 2004), 20.

[41]Biggar,

Aiming to Kill, 6.

[42]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 76.

[43]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 76.

[44]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 77.

[45]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 77–78.

[46]Margeret P. Battin, "Euthanasia and PhysicianAssisted Suicide," in

The Oxford Handbook of Practicsl Ethics, ed. by LaFollette, 673–99. 尤參她在690至693頁的討論。她所依據的資料如下:Gerald Dworkin, R. G. Frey, and Sissela Bok,

Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: For and Against (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

[47]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 78.

[48]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 78.

[49]The Rule of St. Benedict,36.

[50]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 79–80.

[51]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life,"80.

[52]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 82.

[53]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 82.

[55]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 82–83.

[56]Banner, "Christian Anthropology at the Beginning and End of Life," 83.